L'Angolo del Veterinario

L'Angolo del Veterinario

-

Accenni sulle patologie più ricorrenti nel

Basset Hound -

Dr. Gennaro Bruno Scotti

Medico Veterinario

Allevamento amatoriale Bass Scott -

Il Basset Hound rappresenta una razza assai robusta tuttavia, come per tutte le altre razze canine selezionate, spesso si riscontrano patologie ricorrenti. Tra queste le più importanti sono: La Protrusione della ghiandola della terza palpebra

La Protrusione della ghiandola della terza palpebra

-

La Protrusione della ghiandola della terza palpebra

-

La protrusione, o prolasso, della terza palpebra, è una condizione frequente nella razza Basset Hound, associata ad un aumento di dimensione della ghiandola data da cause sconosciute, ma in cui si riconoscono fattori predisponenti su base ereditaria e anatomica-funzionale tipici della razza. Come possibili cause di patologia sono annoverate, le adeniti primarie e secondarie della ghiandola, ovvero infiammazioni della stessa, anomalie dell’attacco fasciale che la sostiene o infezione da parte di microrganismi patogeni. Le razze che appaiono essere maggiormente predisposte sono i Beagle, i Cocker, i Basset Hound ed in generale tutti i brachicefali come il Bull Dog inglese e francese; spesso la patologia compare in soggetti giovani, con età inferiore ad un anno.

Anatomia e Fisiologia.

La terza palpebra origina come una plica triangolare della parte ventro-mediale della congiuntiva, ed è in grado, durante la retrazione del globo,di coprire interamente in modo passivo la faccia anteriore della cornea per la sua protezione. Appare lievemente visibile a livello di canto mediale palpebrale, pigmentata o meno a livello di tale margine libero, e risulta formata da una parte cartilaginea, a forma di “T”, che ne conferisce la rigidità, da una ghiandola sierosa che è situata tra le due braccia corte della cartilagine stessa, che contribuisce alla formazione del 40 % delle lacrime e da due facce e un margine libero, una bulbare rivolta verso il globo oculare e una palpebrale rivolta verso la palpebra inferiore, le quali confluiscono nel margine libero. Sono presenti anche follicoli linfatici e dotti escretori della ghiandola sulla superficie bulbare, mentre la vascolarizzazione è assicurata da rami dell’arteria mascellare interna.Clinica

I pazienti vengono di solito riferiti per l’evidenza di una massa protrudente dietro la terza palpebra, a livello di canto mediale dell’occhio, più o meno infiammata, con segni di scolo oculare, eccessiva lacrimazione e irritazione congiuntivale. La condizione è facilmente identificabile, può essere monolaterale o bilaterale, e nella diagnostica differenziale dev’essere differenziata da neoplasie della ghiandola (adenoma, adenocarcinoma), neoplasie della terza palpebra ( fibrosarcoma e carcinoma squamo cellulare ), ipoplasia dei follicoli linfatici, congiuntivite plasmatica e malformazioni ereditarie quali l’eversione cartilaginea.Terapia

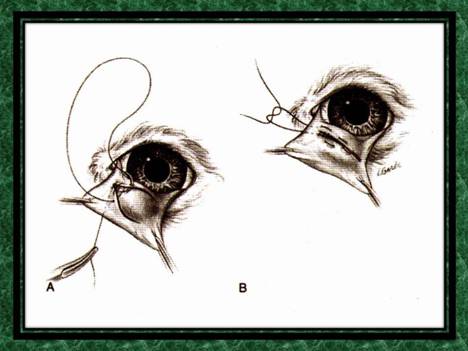

Benchè siano state descritte tecniche di rimozione totale della ghiandola prolassata, tecniche di dissezione del margine posteriore e tecniche di riposizionamento della stessa, queste ultime sono raccomandate per ridurre l’incidenza della cheratocongiuntivite secca, che potrebbe derivare da una carenza della lacrimazione funzionale dovuta alla rimozione della ghiandola o alla continuazione dei suoi dotti. Pertanto la terapia chirurgica ha lo scopo di riposizionare la ghiandola oltre il margine libero della terza palpebra, di preservare la motilità e i dotti escretori. A questo scopo si possono utilizzare due tecniche:- Tecnica di ancoraggio ai tessuti periorbitali

- Tecnica di Morgan o creazione di una tasca nella mucosa

I vantaggi e gli svantaggi della prima tecnica riguardano indicazioni per protrusioni più estese e croniche ma una diminuzione della motilità della terza palpebra, mentre quelli della seconda tecnica implicano l’utilizzo in animali giovani e con forme lievi, ma anche un possibiledanno ai dotti escretori ghiandolari.

Tecnica di Ancoraggio

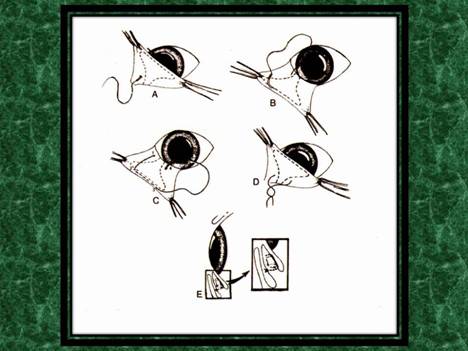

Con l’animale in anestesia generale e decubito laterale, la terza palpebra viene esteriorizzata e si provvede ad inserire l’ago nella superficie esterna, verso l’interna,passando intorno alla cartilagine aa “T” ed emergendo a livello di margine libero,continuando verso l’altro braccio della “T” sullo stesso margine libero e, di seguito,inserendo l’ago nuovamente sulla superficie esterna; infine si ancora la sutura alla congiuntiva del fornice ventrale e al periostio. -

Tecnica di Morgan; Tasca della Mucosa

Con l’animale in anestesia generale e decubito laterale, si applicano i divaricatori per ottenere la massima esposizione. Per ridurre la ghiandola si afferra la terza palpebracon due pinze traumatiche e si effettuano due incisioni di 1 cm. circa sulla superficie bulbare, ventralmente e dorsalmente alla ghiandola. Si procede scollando la mucosa dalla sottomucosa sottostante con forbici di Metzembaun, si riposiziona la ghiandola all’interno della tasca formata e si applica una sutura continua con materiale assorbibile per la chiusura della stessa. In alternativa si può scarificare la congiuntiva sovrastante la palpebra ed eseguire una sutura a borsa di tabacco riposizionando la ghiandola. Al termine si provvede a suturare in un unico punto di ancoraggio la terza palpebra al fornice anteriore e al periostio orbitale. -

-

Trattamento post operatorio e Prognosi

Si deve applicare per più volte al giorno e per 5-7 giorni una pomata antibiotica con o senza un cortisonico aggiunto; si deve tenere sotto controllo per motilità, recidive o distorsione della terza palpebra. La prognosi è buona se la protrusione è acuta e lieve, mentre in casi cronici vi è un’alta incidenza di recidiva. L’insorgenza della cheratocongiuntivite secca dopo la tecnica di Morgan è del 14 %, sensibilmente inferiore all’incidenza della stessa con la tecnica di rimozione totale della ghiandola.

Bibliografia: Chirurgia dei Piccoli Animali (T.W.Fossum Terza edizione)

Textbook of Small anumal Surgery (Slatter Third edit)

Small Animal Ophthalmology -

-

L’Otite esterna nel Basset Hound

-

Dr. Valentina Re

-

Dr. Gennaro Bruno Scotti

-

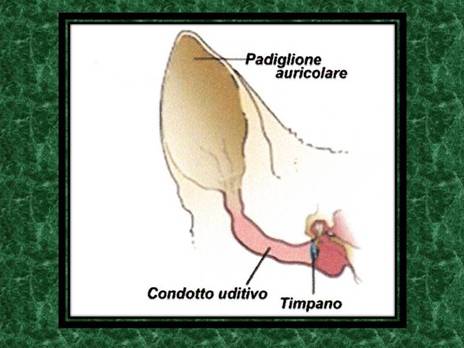

Le otiti esterne rappresentano una delle affezioni più frequenti che un amante di questa razza può trovarsi ad affrontare: la particolare anatomia delle orecchie infatti, lunghe pendenti e dalla conformazione ristretta, rappresenta uno dei principali fattori predisponenti allo sviluppo di questa patologia. Con il termine otite esterna s’intende un processo infiammatorio che interessa il padiglione e il condotto uditivo esterno. L’infiammazione di queste strutture produce una cascata di eventi che rende l’orecchio un ambiente favorevole alla moltiplicazione dei micro-organismi patogeni e riduce progressivamente l’ampiezza del meato uditivo. Le razze più colpite oltre il Basset Hound, sono quelle con orecchie pendule (es.: Cocker Spaniel) e quelle con abbondante pelo nelle orecchie (es. Barbone)

-

Anatomia e Fisiopatologia

L’orecchio è l’organo sensorio deputato alla ricezione e trasformazione dei suoni ed è composto da tre compartimenti: orecchio esterno, medio ed interno. L’orecchio esterno è la porzione esterna alla membrana timpanica; è costituito dal canale auricolare esterno e dalla sua estensione cartilaginea, il padiglione auricolare; queste strutture hanno la funzione di convogliare le onde sonore. In queste aree la cute è molto sottile e, nella posizione esterna del canale, presenta una notevole quantità di follicoli piliferi e ghiandole sebacee e ceruminose. Il condotto uditivo è normalmente abitato da batteri, ma umidità e temperature elevate possono promuovere un ambiente umido dentro l’orecchio consentendo la macerazione del rivestimento epiteliale e la conseguente colonizzazione batterica secondaria ( Pseudomonas e Proteus). L’infiammazione è inoltre accompagnata da edema, infiltrato di cellule infiammatorie e da una maggiore produzione di cerume. Nell’otite esterna l’evento scatenante può essere rappresentato da un singolo agente causale oppure il risultato della concomitanza di più fattori. Soltanto un iter diagnostico-terapeutico scrupoloso può consentire di identificare tutti i fattori che hanno determinato o/e contribuito allo sviluppo dell’otite. Si utilizza quindi uno schema di classificazione eziologica che suddivide le cause di otite esterna in:

Fattori Predisponenti:aumentano il rischio che l’otite esterna si sviluppi e comprendono la conformazione anatomica dal padiglione auricolare, i fattori climatici, la quantità di peli nel condotto uditivo e le patologie ostruttive;

Cause Primarie: in grado , da sole, di causare otite esterna; comprendono parassiti come gli acari delle rogne otodettiche, sarcoptiche e demodettiche, le patologie allergiche (atopia, da contatto, alimentare,) i difetti di cheratinizzazione (idiopatici o secondari es. ipotiroidismo), i corpi estranei (es. spighe)e i disordini ghiandolari ( iperplasia delle ghiandole sebacee);

Cause secondarie: causano l’otite in un orecchio già anormale o contribuiscono all’instaurarsi dell’otite assciandosi ad uno o più fattori predisponenti; comprendono batteri (S. intermedius, Pseudomonas spp. e Proteus spp), lieviti ( M. Pachydermatys) reazioni irritative da contatto;

Fattori Perpetuanti:ostacolano la guarigione dell’otite: edema e fibrosi, alterazioni della membrana timpanica, otite media.

Clinica

I segni clinici che si riscontrano inizialmente sono la presenza di un abbondante essudato nel padiglione e nel canale auricolare dovuto ad un aumento della produzione di cerume, eritema, croste, forfora, alopecia ed escoriazione con odore sgradevole e prurito, accompagnati da scuotimento della testa. In seguito, se non trattati, i pazienti possono presentarsi a testa bassa, con essudato, dolorabilità, canale uditivo esterno inspessito o addirittura ostruito. Si renderà allora necessario eseguire un esame otoscopico per valutare il coinvolgimento del canale uditivo e della membrana timpanica. La diagnosi definitiva prevede l’esame citologico dell’essudato raccolto nel corso dell’esame otoscopico contestualmente ad un esame dermatologico, poiché le affezioni della cute possono essere una causa primaria e il Basset Hound, per la sua anatomia, ne è frequentemente colpito.

Terapia

L’approccio terapeutico presenta tre punti cardine, che devono essere tutti rispettati, pena uno scarso risultato:

*Pulizia del condotto uditivo esterno.

*Risoluzione dello stato infiammatorio- infettivo (terapia medica).

*Controllo di eventuali recidive ( risoluzione della causa scatenante, prevenzione dei fattori predisponenti e risoluzione dei fattori perpetuanti se presenti).

La gestione di un’otite acuta di prima insorgenza prevede:

1-L’identificazione della causa primaria ( eliminazione di corpi estranei, trattamenti di otocariasi);

2-L’identificazione di un ‘eventuale otite media (presente nel 16% dei casi di otite esterna);

3-La pulizia del condotto uditivo esterno per visualizzare il condotto e lo stato della membrana timpanica e per eliminare i detriti che potrebbero diminuire l’efficacia della terapia locale;

4-Una terapia locale appropriata basata sull’esame citologico e per un periodo minimo di 15 giorni;

5-Prospttare eventuali ricadute (causa primaria non identificata, es. dermatite allergica o fattori predisponenti non identificati e di conseguenza controllati, es. l’abitudine al nuoto, padiglioni penduli, pulizia inadeguata);

6-Riesaminare il paziente al termine della terapia.

E’ consigliata la terapia locale in quanto quella sistemica non permetterebbe un adeguato raggiungimento della concentrazione locale di farmaco necessaria.

La maggioranza dei prodotti commerciali per uso topico contengono più di un ingrediente attivo, cioè un’associazione fra un antibiotico, antifungino e un antinfiammatorio con diversi emollienti ( es. glicole propilenico, glicerina, polietilenglicole, olio vegetale e animale). Se inveceil paziente presentasse otite cronica, cioè presente da più di tre mesi:

1-L’identificazione di una eventuale otite media (presente nell’83% dei cani con otite esterna cronica); a questo scopo è molto importante riuscire a valutare lo stato della membrana timpanica.

2-Una terapia locale, con o senza una terapia sistemica, appropriata (basata sull’esame citologico) per un periodo minimo di un mese.

3-Riesaminare il paziente a fine terapia.

4-Se persistente occorre identificare la causa sottostante: controllo della funzionalità tiroidea,segni cutanei compatibili con difetti di cheratinizzazione primari o squilibri degli ormoni sessuali, protocollo diagnostico per la dermatite allergica.

La terapia sistemica con antibiotici o cortisonici è indicata nei casi cronici con alterazioni del tessuto (ulcere ed erosioni), che suggeriscono un’infezione profonda, o con alterazioni progressive causanti stenosi del condotto uditivo. Nel caso in cui un’otite media non sia stata esclusa del tutto non devono essere utilizzati prodotti ototossici ( es. glicole propilenico), perché potrebbero diffondersi attraverso la membrana timpanica lesionata e danneggiare le strutture interne dell’orecchio.

Prognosi

L’esito della patologia è strettamente legato alla causa primaria: in generale se questa è facilmente identificabile ( scarsa pulizia, parassitosi) e la terapia è precoce può essere facilmente risolvibile, mentre è diverso quando la causa sottostante sia difficilmente identificabile (dermatiti) o l’otite venga trascurata e diventi forma cronica. E’ quindi necessario controllare e pulire periodicamente le orecchie al proprio Basset, in modo da ridurre l’accumulo di residui e cerume e controllare che non vi siano alterazioni.

Bibliografia

-T.Fossum, Chirurgia dei Piccoli Animali

-Atti SIDE 2005, Otite esterna e media del cane e del gatto

-Anjop J.Venker-van Haagen, Ear, nose,throat… -